Plato dan Gua (alias: Menanam Kerendahan Hati Intelektual)

Barangkali kalau boleh dibilang, Plato (428-348 SM) adalah filsuf Yunani Kuno yang paling terkenal. Lewat karya besar seperti

Republik dan

Dialog

gagasannya membentuk fondasi peradaban Barat. Mulai dari bidang

pemerintahan, etika, hingga ilmu logika, semua tak lepas dari pengaruh

pemikirannya.

Plato sebagaimana digambarkan dalam sebuah lukisan Renaissance

Layaknya filsuf Yunani sezamannya, Plato sering menggunakan analogi

dan ilustrasi untuk menjelaskan ide-idenya. Tujuannya tentu supaya orang

lebih mudah memahami maksudnya. Lewat analogi dan ilustrasi inilah

orang-orang awam — yang tidak terlatih ilmu filsafat — dapat

membayangkan argumen Plato.

Nah, salah satu ilustrasi Plato yang paling terkenal disebut sebagai “Perumpamaan Gua”

(Allegory of The Cave). Lewat ilustrasi ini Plato berusaha memperkenalkan konsep seperti realitas dan

transendensi

kepada pembaca. Meskipun demikian Plato tidak menyampaikan ide ini

secara langsung — ia menjelaskannya sebagai cerita dari mulut gurunya,

Sokrates, yang sedang mengobrol bersama Glaucon.

[1]

Seperti apa ceritanya,

here goes.

Seperti Apa Perumpamaannya?

Perumpamaan Gua versi Plato yang sebenarnya agak panjang; melibatkan dialog yang cukup intens.

[2] Oleh karena itu, untuk memudahkan pembahasan, berikut ini saya tuliskan rangkumannya dalam Bahasa Indonesia.

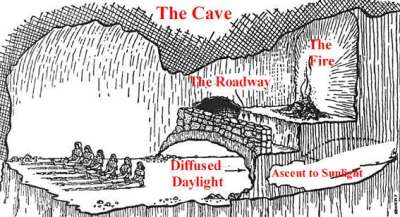

Pertama-tama kita bayangkan sekelompok orang yang ditawan

sejak lahir. Orang-orang ini sejak kecil dirantai dalam gua. Tangan,

kepala, dan kaki mereka diikat secara ketat, sedemikian hingga seumur

hidup cuma bisa menatap dinding di depan mereka.

Di belakang mereka terdapat api unggun besar. Apabila ada orang atau

binatang lewat, maka bayangannya akan terpantul ke dinding di depan para

tawanan. Setiap kali orang atau binatang itu bersuara, suaranya akan

bergema sampai ke telinga para tawanan.

Karena seumur hidup cuma melihat pantulan di dinding, para tawanan

mengira bayangan dan gema itu sebagai “kenyataan sebenarnya”. Mereka

tidak menyadari bahwa semua itu sekadar pantulan dari benda di belakang mereka.

Poin utama Plato sampai di sini adalah bahwa manusia

menyangka kenyataan berdasarkan apa yang mereka persepsi.

Dalam kasus ini, tawanan yang seumur hidup menatap dinding akan

terdorong menganggap bayang-bayang — dan suara gema — sebagai sebentuk

realitas.

Melanjutkan ide di atas, Plato mengetengahkan:

Akan tetapi, bagaimana kalau kita lepaskan satu orang

dari tawanan tersebut? Apabila ia kita seret keluar gua maka ia akan

merasa kesakitan. Badannya yang seumur hidup dirantai tak biasa

bergerak. Matanya akan perih menatap cahaya terang dunia luar. Orang ini

akan mengalami kesakitan yang luar biasa.

Meskipun begitu, setelah beberapa waktu, dia akan beradaptasi.

Matanya menyesuaikan diri; demikian pula dengan badannya. Dia menyadari

bahwa ada kenyataan yang melampaui bayangan dalam gua.

Dalam sekejap pengetahuannya bertambah — ia tidak lagi menjadi “orang gua” yang naif.

Ketika melihat kembali ke dalam gua, orang ini akan menyadari bahwa

kenyataan yang dipercaya selama ini salah. Semua yang ia lihat dan

dengar itu bukan kenyataan sebenarnya — melainkan, sekadar refleksi dari kenyataan yang lebih tinggi.

Bagian terakhir, sebagai penutup:

Seandainya orang ini — yang sudah pernah bebas — kembali ke dalam gua menemui teman-temannya. Apa yang akan terjadi?

Ada kemungkinan ia akan dikucilkan karena pandangannya tentang

kenyataan berbeda dengan mereka. Ada kemungkinan bahwa — apabila hendak

membebaskan teman-temannya — ia akan dibenci karena menimbulkan rasa

sakit yang luar biasa. Ada juga kemungkinan bahwa ia akan dipandang

rendah. Karena matanya sudah beradaptasi dengan dunia luar, ia tidak

lagi pandai mengamati bayangan di dinding.

Pada akhirnya, di mata orang-orang yang belum tercerahkan,

persinggungan Si Orang Bebas dengan dunia luar tidak ada bagusnya. Boleh

jadi ia akan dianggap sebagai orang linglung atau sakit jiwa. Sementara

di sisi lain: justru orang-orang dalam gua itu yang sebenarnya naif.

Kurang lebih seperti itulah ringkasan dari Alegori Gua versi Plato. Tentunya kemudian timbul pertanyaan. Kira-kira, apa

sih yang sebenarnya dibicarakan oleh Plato?

Analisis: Sebenarnya, Apa yang Dibicarakan oleh Plato?

a) Forma Kenyataan

Analisis: Sebenarnya, Apa yang Dibicarakan oleh Plato?

a) Forma Kenyataan

Sekilas kalau kita perhatikan, ada tema menonjol dalam ilustrasi gua di atas. Tema tersebut adalah

persepsi akan kenyataan. Mengenai hal ini ada ceritanya lagi, dan akan segera kita uraikan.

Syahdan, sebagai seorang filsuf, Plato percaya akan adanya bentuk Kenyataan Tertinggi (disebut sebagai

Forma).

[3] Kenyataan Tertinggi ini bersifat

transenden; terpisah dari dunia dan mustahil dipersepsi langsung. Hanya

citranya saja yang terpancar di dunia kita.

Misalnya begini. Di dunia nyata, kita tidak pernah melihat ada

lingkaran sempurna. Kalau kita menggambar lingkaran pasti ada cacatnya:

agak terlalu lonjong lah; sisinya bergerigi lah; atau lain sebagainya.

Akan tetapi di benak kita, kita tahu

seperti apa kira-kira lingkaran sempurna itu. Hanya menemukan contohnya saja yang agak sulit.

Bola sepak di atas tidak sepenuhnya sempurna, tetapi, kita sepakat bahwa bentuknya bulat.

Nah, ide akan “lingkaran sempurna” itu dianggap Plato sebagai contoh kehadiran Forma.

Citranya terpancar di lingkungan sehari-hari — entah itu bola sepak,

meja bundar, atau penampang pohon. Di satu sisi kita tahu mereka tidak

bulat sempurna. Akan tetapi kita sepakat bahwa mereka

berbentuk lingkaran.

Plato berpendapat bahwa Forma itu seperti lingkaran sempurna yang

dicontohkan. Forma itu Kenyataan Tertinggi Maha Sempurna. Meskipun

begitu kita hidup di dunia serba terbatas. Oleh karena itu, cerminan

Forma di dunia tidak mungkin sempurna — sudah pasti di sana-sini ada

cacatnya.

***

Kembali ke kisah gua di atas…

Salah satu tujuan Plato lewat Perumpamaan Gua adalah menjelaskan

tentang Forma. Yang namanya manusia, pendapatnya tentang kenyataan

dibatasi oleh persepsi. Orang yang sepanjang hidup dipaksa menatap

tembok hanya pernah menatap bayang-bayang dua dimensi. Oleh karenanya

pengetahuan mereka tentang dunia terbatas di situ. Bahwa dunia itu

adanya cuma dua dimensi; diwakili oleh bayang-bayang dan gema suara.

Apabila ada bayangan orang lewat, maka dikatakan “ada orang lewat”.

Apabila ada bayangan kelelawar terbang, maka dikatakan “ada kelelawar

terbang”. Dan seterusnya, dan lain sebagainya.

Akan tetapi faktanya, yang dipercaya tawanan gua sebagai “benda” itu

bukan benda sebenarnya. Yang mereka sebut sebagai “orang” atau

“kelelawar” itu sekadar

refleksi. Sementara di sisi lain: benda yang menimbulkan bayangan luput dari perhatian.

Di tembok

sih kelihatannya mirip gajah.

Di sini Plato hendak mengetengahkan satu hal. Kadang, orang terjebak

mengamini apa yang mereka persepsi sebagai “kenyataan sebenarnya”.

Sementara faktanya belum tentu — bisa saja apa yang dilihat itu aslinya

cuma sebagian kecil.

Analogi ini kemudian diperluas ke dunia amatan kita sehari-hari.

Mungkinkah bahwa semua rasa, bau, dan warna yang kita persepsi sekadar

cerminan? Plato menduga demikian. Dalam filsafat Plato, semua persepsi

itu pada dasarnya refleksi dari Forma; bentuk Kenyataan Tertinggi.

b) Transendensi: Dunia Yang Maha Lain

Bagian selanjutnya dari Alegori Gua berkisah tentang tawanan yang

dibebaskan. Orang ini tadinya seumur hidup menatap dinding. Meskipun

begitu ia kemudian diseret keluar; berhadapan dengan dunia luas. Apa

yang akan terjadi?

Pertama-tama, orang tersebut digambarkan mengalami rasa sakit luar

biasa. Setelah itu ia digambarkan mengalami kebingungan: ternyata ada

dunia di luar dua-dimensi yang selama ini ia tahu. Anggapan tentang

realitas yang diyakini selama ini jungkir balik. Bisa dibayangkan bahwa

dia tersiksa secara lahir-batin.

“The Truth Will Make You Fret”

Meminjam istilah budayawan Goenawan Mohamad, si mantan tawanan akan merasa berada di dunia yang

“Maha Lain”.

[4]

Dunia yang melampaui semua pengetahuan dan persepsinya. Jikapun hendak

dijelaskan lewat akal, maka akan mustahil — sebab benaknya tidak pernah

berkenalan dengan dunia tiga-dimensi.

Boleh dibilang bahwa si mantan tawanan sedang merasakan

transendensi. Bagi otaknya yang sederhana, pemandangan di luar gua adalah

kenyataan super kompleks yang melampaui akal dan ilmu.

Akan tetapi setelah beberapa waktu, dia akan belajar menyesuaikan

diri. Perlahan dia akan terbiasa hidup di dunia tiga-dimensi. Ia mulai

paham bagaimana hidup bersama sungai, hutan, dan gunung. Dengan satu

atau lain cara, ia akan mulai mengerti dunia yang — pada awalnya —

bersifat “Maha Lain”.

c) Kembali ke Gua: Kemustahilan Menjelaskan

c) Kembali ke Gua: Kemustahilan Menjelaskan

Bagian terakhir alegori adalah ketika si mantan tawanan kembali dalam

gua. Dikisahkan bahwa si tawanan mencoba bercerita pengalamannya.

Meskipun begitu, orang dalam gua tidak dapat memahami ceritanya. Lebih

jauh lagi: ia dianggap sebagai orang linglung yang kehilangan akal.

Ini karena rekan-rekannya di dalam gua tidak punya bayangan akan apa

yang disampaikan. Katakanlah misalnya tentang pohon. Bagaimana mungkin

menjelaskan tentang pohon pada orang yang sehari-hari cuma tahu

bayangan? Bentuknya yang silinder; warnanya yang hijau; cabangnya yang

menyemburat? Di sini kita lihat

keterbatasan persepsi menggagalkan orang mengerti kenyataan yang lebih tinggi.

Betapapun si mantan tawanan berupaya menjelaskan, ia tidak akan dapat mengomunikasikan dengan baik. Terlalu banyak

gap

pengetahuan antara dia dan teman-temannya. Belum lagi cara berpikirnya

yang kini sudah masuk tiga-dimensi — berbeda dengan mereka yang masih

berkutat di dua-dimensi. Pada akhirnya pengetahuan akan “kenyataan

sebenarnya” jadi teronggok sia-sia.

Barangkali kalau boleh dibilang, inilah problemnya dengan para nabi dan mistikus dunia kita — kalau memang klaim mereka benar.

[5]

Mereka merasa telah bersentuhan dengan dunia Tuhan yang adialami. Akan

tetapi ketika hendak mengomunikasikannya, mereka gagal total. Cuma bisa

lewat perumpamaan dan metafora. Sebab memang yang transenden itu

melampaui yang kita kenal sehari-hari.

Mengenai si mantan tawanan sendiri, dikatakan bahwa ada kemungkinan

ia menyulut kemarahan. Sebab uraiannya akan “dunia” menyalahi keyakinan

umum. Malah Plato menambahkan dalam dialognya: “Seandainya tangan dan

kaki teman-temannya tidak terikat, tidakkah mungkin bahwa mereka akan

membunuhnya?”

Penutup: Menanam Kerendahan Hati Intelektual

Di dalam kehidupan ada banyak hal yang kita tidak tahu. Kita sering

bertanya tentang banyak hal. Misalnya, apakah dunia gaib itu ada?

Bagaimana dengan Tuhan dan Malaikat? Mungkinkah sebenarnya ada dimensi

di luar ruang-waktu? Dan seterusnya, dan lain sebagainya.

Pertanyaan-pertanyaan ini susah untuk dijawab, sebab, urusannya

tentang ranah yang tak diketahui. Ibaratnya kita seperti tawanan dalam

gua di dunia tiga-dimensi. Kita melihat bunga, bukit, pohon; mencium

bebauan dan sebagainya. Kadang kita merasa sudah melihat “kenyataan

sepenuhnya”. Akan tetapi, benarkah seperti itu?

Belum tentu. Boleh jadi ada level-level kenyataan lain yang luput dari amatan kita.

Adapun menurut Plato, semua yang kita amati di dunia aslinya sekadar

refleksi Kenyataan Tertinggi. Bukan kenyataan sebenarnya — melainkan

sekadar

citra. Oleh karena itu amat gegabah jika meyakini apa yang kita persepsi sebagai

reality as it is. Di sini orang harus ingat untuk berhati-hati.

Jangan sampai justru kita bertindak seperti tawanan gua yang naif.

Merasa bahwa persepsinya sudah mewakili kenyataan, lalu dari situ

mengatakan: “tidak ada apa-apa lagi di luar ini”. Sementara kenyataannya

jauh panggang dari api.

Hanya dengan kerendahan hati orang bisa terbuka pada kebenaran,

betapapun mungkin kebenaran itu terdengar absurd. Selalu ada kemungkinan

bahwa yang kita lihat itu cuma sepercik kecil dari kompleksitas luar

biasa.

Mengutip dialog Shakespeare dalam Hamlet,

“There are more things in heaven and earth, Horatio,

Than are dreamt of in your philosophy.”

— William Shakespeare, Hamlet Act I scene V

http://zenosphere.wordpress.com/2011/02/05/plato-dan-gua-alias-menanam-kerendahan-hati-intelektual/

Sebelum melakukan reformasi dan profesionalisme di kejaksaaan dan kepolisian, presiden harus tegaskan dulu posisinya sbg presiden, dia harus tegaskan dan yakinkan bahwa dirinya BERSIH. Keluarga, ring 1nya, pembantu2nya semuanya : BERSIH

Sebelum melakukan reformasi dan profesionalisme di kejaksaaan dan kepolisian, presiden harus tegaskan dulu posisinya sbg presiden, dia harus tegaskan dan yakinkan bahwa dirinya BERSIH. Keluarga, ring 1nya, pembantu2nya semuanya : BERSIH

Setiap proses eksekusi disiarkan secara luas, kontinu & masif oleh semua media massa nasional. Rakyat saksikan penegakan hukum yg tegas, Yg dieksekusi mati itu dipastikan terdiri dari : oknum jaksa, hakim, polisi, pejabat tggi, kepala daerah, aggta DPR, dir BUMN, jend, dst

Setiap proses eksekusi disiarkan secara luas, kontinu & masif oleh semua media massa nasional. Rakyat saksikan penegakan hukum yg tegas, Yg dieksekusi mati itu dipastikan terdiri dari : oknum jaksa, hakim, polisi, pejabat tggi, kepala daerah, aggta DPR, dir BUMN, jend, dst